【看板屋さん必見】京都市の看板、そんな簡単に付けたらあかんえ!?~厳しさ・ゆるさ全国ランキングの話 後半編~ ㉒

【看板屋さん必見】京都市の看板、そんな簡単に付けたらあかんえ!?~厳しさ・ゆるさ全国ランキングの話 後半編~

こんにちは〜!

株式会社アメカンの「ameの方」です🧭

前回のブログでは「看板ゆるめな都市」を10位〜6位までご紹介しましたが、

今回はいよいよ本番。

ルールでガチガチ!看板つけるにも“命の許可”が必要レベルの地域たちを、

全国ランキング形式でお届けします💥

その土地の歴史、文化、そして誇りが、

すべて看板にも反映されてるんやなぁと感じてもらえるはずです。

5️⃣ 第5位:軽井沢町(観光地のガチ職人)

🔵 ええとこ:

- 電柱の地中化&看板の高さ制限で、町並みスッキリ✨

- 統一されたトーンで「ここだけ時代が違う」雰囲気が出てる

🔴 きになるとこ:

- 看板は**高さ1.5mまで&色味は「白黒グレー」**が基本☁️

- ロゴの赤? → NGです🔥(ホンマに)

📣 コメント:

「色つけたら怒られる」て、もはや書道部やん笑

それでも人が集まるのは、美しさが説得力持ってる証拠。

自然と調和する“看板道”がここにあるんですなぁ🌲

4️⃣ 第4位:鎌倉市(静寂と海風のシビア審美眼)

🔵 ええとこ:

- 古民家カフェも海辺の雑貨屋も、全体に統一感あっておしゃれ

- 駅から歩くだけで、景観条例が息してるのがわかる街

🔴 きになるとこ:

- 地区によってルール違う!…つまり**「全体最適」では許されない**😅

- 奇抜な配色や形は即アウト、素材も慎重に選ばなアカン!

📣 コメント:

鎌倉は「なんとなく和風」では通らへん。

ロゴひとつ、書体ひとつにも“町の空気”と合うかが問われるんや。

海の音に耳すませながら看板立てる、そんな覚悟が要る町。

🥉 第3位:倉敷美観地区(ルールの美しさを極めた町)

🔵 ええとこ:

- 白壁、格子戸、なまこ壁…とにかく町並みそのものが芸術品

- 看板は“存在を消しながら伝える”という忍者スキル要る

🔴 きになるとこ:

- 目立ったら即アウト、昭和のフォントもNG🙅♂️

- 夜に照明つけたら、野鳥の会から怒られそうな雰囲気🦉

📣 コメント:

「主張したら負け」っていう、

**看板界の“美しき我慢大会”**が開催されてる街。

でもそれがええ…それが倉敷やねん。

🥈 第2位:奈良市(鹿に優しく、人に厳しい)

🔵 ええとこ:

- 古都の誇り、色味も形も“奈良カラー”で統一感抜群

- 建物も高さ制限あるから、街がのっぺり可愛い

🔴 きになるとこ:

- 鹿が怖がるから光り物NG、音もNG、ピカピカもNG⚡️

- 動く看板?動く前に怒られる💢

📣 コメント:

奈良公園の鹿さんには、LEDもサイネージも敵。

「わしらのストレス減らしてから出直して来いや」言うてるわ。

優しさって…時に、厳しさになるんやね🦌✨

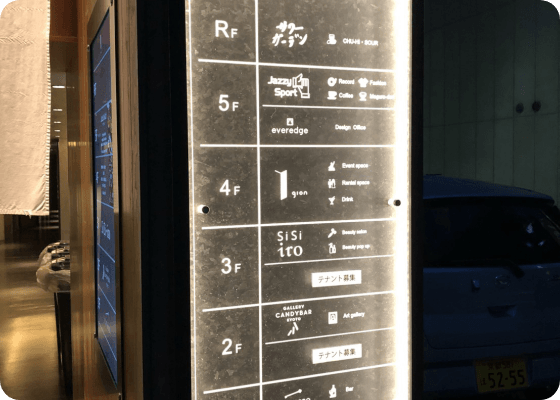

🥇 第1位:京都市(看板界のラスボス)

🔵 ええとこ:

- 歴史と調和が最優先の**“着物ルール”の世界👘**

- 高さ、色、面積、素材、照明時間まで…ルールのデパート状態

🔴 きになるとこ:

- 「景観区域」に入った瞬間、看板が修行僧レベルで大人しくなる

- 規制ガイドブックが電話帳くらい分厚い📕(いやマジで)

📣 コメント:

ここはもう、**“ルールが文化”**の領域。

看板が「付けられるだけでありがたい」って言うてる感じ。

それが…京都市。あかんえの本場。”みたいやねん。

まとめ:看板は“町の気質を映す鏡”やで

看板のルールが厳しい地域って、ただ「うるさいなぁ」ってだけやなくて、

その町の空気感や誇りを映してるんです。

・観光地は「景観が商品」やからこそ厳しい

・商業地は「人が集まる仕掛け」として少し緩め

・そして京都みたいに「伝統と調和」が最優先の場所もある

どの町にも“その町なりの理由”があって、

それがそのまま看板に現れてくる。おもろいもんです。

だから、ルールに縛られてるように見えても、

一枚一枚の看板が「土地の文化そのもの」になってるんやなぁと感じます。

次回も、そんな“看板の裏にある物語”をお届けしていきます📖✨

※本ランキングは、各都市の屋外広告物条例を実務経験や公開資料から比較した

「株式会社アメカンの独自見解」です。

公式な都市ランキングではなく、あくまで看板屋的な視点からまとめた内容です。

実際の申請や設置の際は、必ず各自治体の条例をご確認ください。

というわけで今回は「あかんえ!?~厳しさ・ゆるさ全国ランキングの話 後半編~」でした!

株式会社アメカンの「ameの方」でした!

ご拝読ありがとうございました!

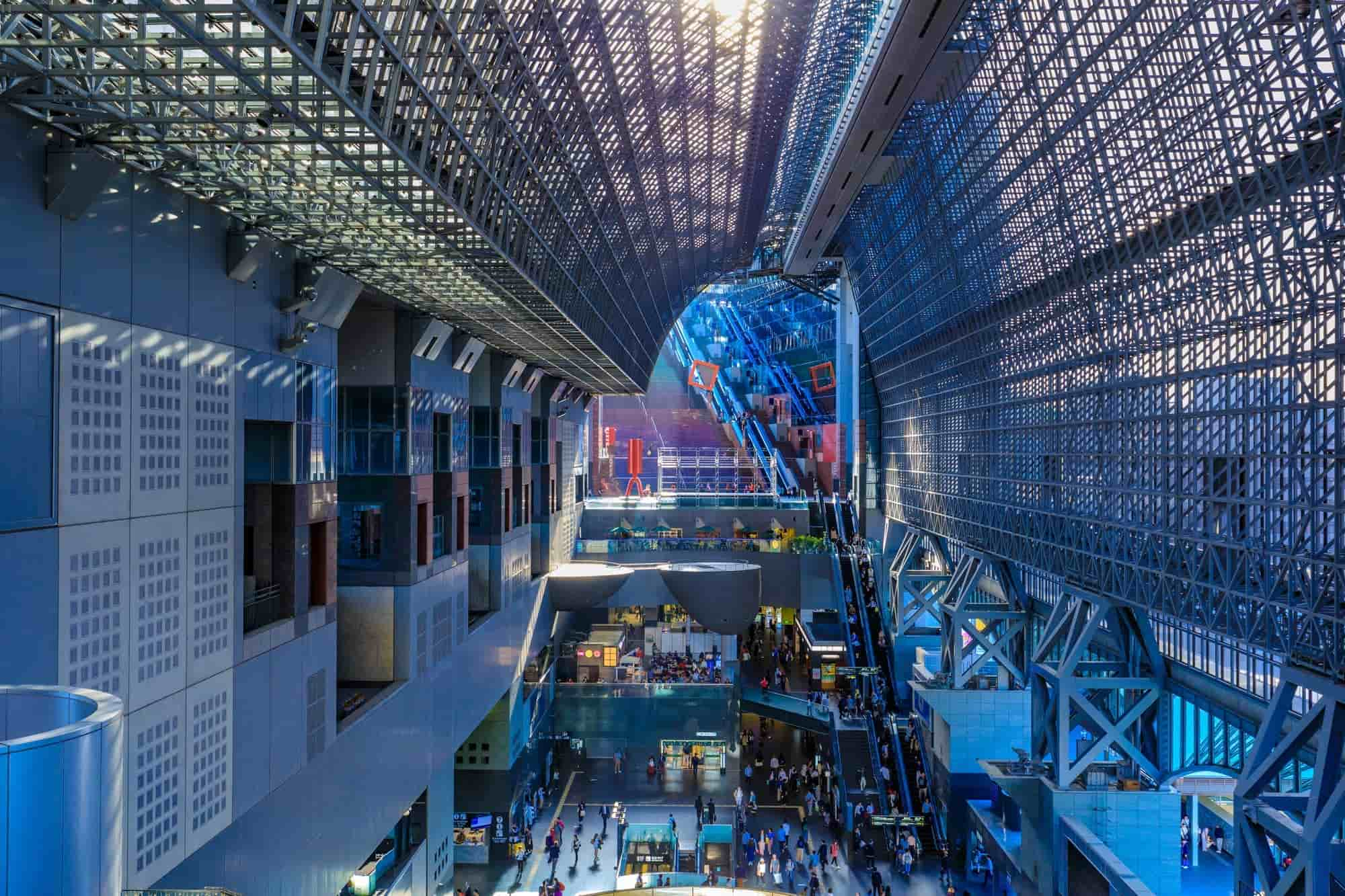

※ちなみに「canの方」は、京都タワーの看板を見てこう言いました。

「京都タワーってな、あれ実は“でっかい傘立て”やからな」

🌀いや駅前の傘立てデカすぎやろ!🤣