【看板屋さん必見】京都市の看板、そんな簡単に付けたらあかんえ!?~番外編:暖簾の話編~ ⑪

【看板屋さん必見】京都市の看板、そんな簡単に付けたらあかんえ!?~番外編:暖簾の話編~

こんにちは〜!

**株式会社アメカンの「ameの方」**です☀️

今日は、あんまり“看板扱いされてへんけど看板やで”って存在。

暖簾(のれん)兄さんのお話です。

わい、暖簾です。…まだ現役で頑張ってます

生まれは室町。もう長老クラスやけど、

いまもなお、現場バリバリの営業担当やってます。

名前の由来は「“暖かさを連ねる”=暖簾」。

昔は寒さを防いだり、煙をさえぎったり、

いわば「ドアの代わりに垂れてた奴」やったんです。

「この店、営業中ですわ」って無言で伝える、無口な営業マンみたいな存在なんです。

看板とちゃうけど、看板以上の存在感出してます

たとえば和食屋さんで、

何にも看板ついてへんのに、

「スッ…」と暖簾が揺れてたら、それだけで営業中やってわかるやろ?

しかも、「店」って一発で伝わる。

ただそこにいてるだけで“店の雰囲気を伝える”力があるんです。

ま、聞いてってや

◎ メリットはこんなんや:

- 四季で色や素材を着替えられる(夏は麻、冬は綿)

→ ワイ、着回し上手やで。 - 外して洗えるし、管理もカンタン。

→ でも洗濯ネットは使ってね。わいデリケートやから。 - “動く看板”として、風でひらひら動くことで目を引ける。

△ デメリットはまぁ…正直あるで:

古くなったら端がほつれて、見た目“修行僧の袈裟”みたいになる。

雨の日はズブ濡れ。「びちょれん」って呼ばれる。

風が強いとバタバタして「この店、空いてんのか閉まってんのかわからん」ってなる。

それでもワイは、まだまだ現役やねん

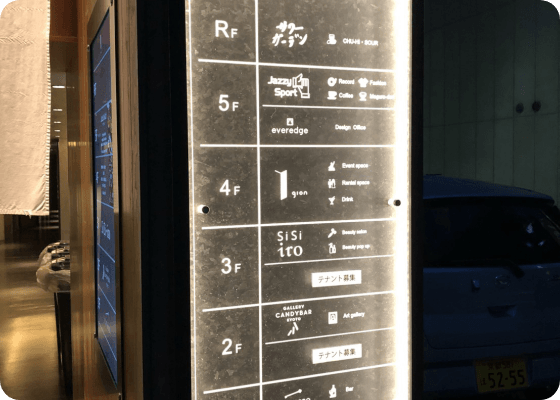

最近の看板はLEDでピカピカ、アニメーションでグルグル、しゃべるやつまでおる。

「なんであんた、店より目立ってるねん」って言いたい時もあるで。

けどな、

ワイら暖簾は、“そっと空気に馴染む”看板や。

👘「あ、このお店、ちょっと寄ってみよかな」

ってお客さんに思わせる、“余白のチカラ”があるんや。

看板が「来い!」って叫ぶなら、

ワイは「よかったら…」って囁くんやで。

まとめ:ただぶら下がってるだけやない。“敷居と誘い”の気配の番人なんや

看板って、目立つために付けるもんや。

ほんで暖簾はな、ただぶら下がってるだけの布やないねん、

店と道行く人との“ちょうどええ境界線”の役目を受け持ってるんですわ。

お客さんの足を止めて、店の雰囲気を伝えて、

でも決して押しつけへん。風まかせで、品よく揺れて、

「あ、ここ入ってもええんかな」って思わせる、そんな存在なんやで。

というわけで今回は「あかんえ番外編・暖簾の話編」でした🌸

次回は「○○の話編」…光ってるのに“控えめ”ってどういうことやねん?って話、します。

株式会社アメカンの「ameの方」でした!

ご拝読ありがとうございました!

※ちなみに「canの方」は、祇園の割烹の暖簾を見て「…この布、風と一緒に時代も越えてきたんちゃう?」って言うてました。

なんかもう、“何をみても情緒を感じ感動する系”の人になってきてます。誰かたすけて(笑)